一本面世于近百年前的书,今天还有重新出版的价值吗?就在将近50年前,作者借用莎士比亚“无事生非”一语表明心迹,希望大家忘却此书;今天,又一个50年快到了,作者已不能笑迎或冷拒,那么读者或编者又该如何思考呢?

《中国之诞生:中国文明的形成期》写作于顾立雅即将结束1932—1936年在华研学生涯,返回芝加哥大学开创东亚研究和汉学传统之际,既是刚过而立之年的作者的成名之作,也是西方汉学的奠基作品之一。与其它同时期乃至更为晚近的汉学著述显著不同的是,《中国之诞生》中,“中国”与其说是写作的对象和范畴,不如说是方法和情境。顾立雅在华五年,正是中国新史学即将瓜熟蒂落之际。由于在哈佛求学期间导师梅光迪的热心引介,顾立雅成功地进入北平学术群体,他的记忆中宛如“重要的研讨会”的晚餐的参与者正是中国新史学的代表性学者们。无论是他随后的研究,还是《中国之诞生》的写作,都极大地受惠于接下来的数年中骑车穿行于学者们家中的问学。因此,《中国之诞生》其实是中国新史学的成果,而不是从外部视角探索中国的产物。

顾立雅通过致谢和引用表明了自身和《中国之诞生》的知识谱系。在《自序》中,顾立雅特别向劳费尔和毕安祺两人表达了谢意。虽然两人都与初生的中国考古学或者艺术史有关联,但劳费尔的推荐使顾立雅有机会求学于哈佛,毕安祺提供了《中国之诞生》的序言,劳费尔关于中国文明的基本观点也被频频引用,但是他们的德奥历史语言学传统和基于博物馆收藏的艺术史学术传统都没有对顾立雅形成实质性影响。对于顾立雅的中国关联而言,梅光迪是更加重要的中介。彼时执教于中央大学的梅光迪为顾立雅介绍了游走于北平知识界的饭局、客厅和书房的契机。顾立雅恰当地总结了《中国之诞生》的三类基础。首先是甲骨学的成熟。虽然甲骨早在1899年就出现在古物市场上,但直到20世纪20年代才最终诞生文字学和历史学意义上的成果。其次是古史辨运动。最早于1926年集结的古史辨运动到20世纪30年代超越了单纯的疑经辨古,开启全新的以考古学、民俗学和历史地理学新材料重写中国史的新阶段。其三,也是最为重要的,是考古学。20世纪20年代,中国出现严格意义上的考古学,尤其是自1928年开始,历史语言研究所在安阳殷墟连续地展开发掘,以安阳为中心、以复原古史为目的的中国考古学已经形成一定积累。

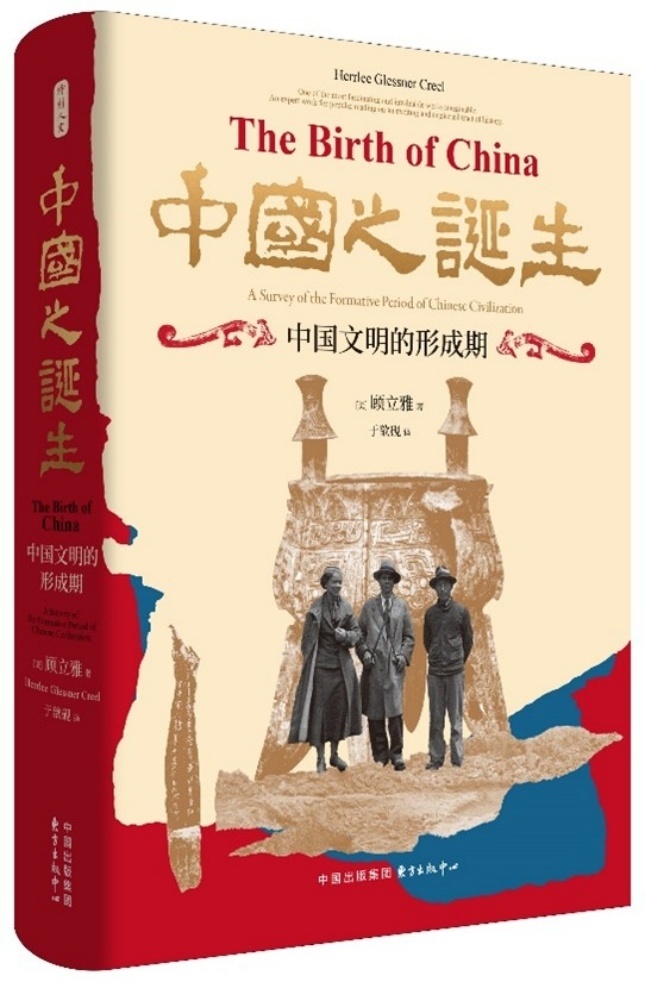

《中国之诞生:中国文明的形成期》,[美]顾立雅 著,于歆砚 译,东方出版中心2025年出版

《中国之诞生:中国文明的形成期》,[美]顾立雅 著,于歆砚 译,东方出版中心2025年出版

更具体而言,《中国之诞生》的内容显示出顾立雅的早期中国知识来源的三条脉络,分别是文字学、古物学和考古学。在文字和文献一端,顾立雅主要受到北平图书馆刘节、同时受聘于北京大学和清华大学的唐兰的影响;而在甲骨文上,顾立雅则特别依赖于历史语言研究所的董作宾。和早期西方汉学作者一样,顾立雅也深受洋庄引导下的全球范围早期中国艺术收藏的影响,除了以瑞典远东古物博物馆卡尔伯克和堪萨斯柔克义纳尔逊美术馆史克门为代表的西方博物馆学者之外,顾立雅特别提及北京尊古斋黄伯川。后者与刘节、容庚、商承祚等皆很熟络,也可能就是由他们介绍,并且为顾立雅的写作提供了诸多材料。《中国之诞生》中,方斝、觚、戈等器物都来自尊古斋收藏,也多出现在《邺中片羽》中。

更为得天独厚的知识来源是新生的中国考古学。顾立雅主要得到李济、梁思永、郭宝钧、董作宾的帮助,得以进入到正在发掘之中的安阳殷墟现场,发掘者们也毫无保留地提供了他们的见解。1934—1935年,在李济的安排下,顾立雅观摩了安阳第九季和第十季发掘,这是安阳考古学在小屯经历多年磨练之后,转向西北冈王陵区的时刻,表明前八季的考古发掘已经积累起对晚商社会和历史的基本认识。除顾立雅外,西方世界尚有伯希和、韩思复、卡尔伯克等人观摩过安阳殷墟考古,不过,此时安阳考古资料尚未及时整理,中国田野考古报告的编辑也还在计划之中,顾立雅成为使安阳举世皆知的最早的学者之一。由于他的信息来源审慎可靠,他对安阳的解释基本都经受住了时间的考验。更为有趣的是,安阳并不是当时的中国考古学的全部,在殷墟之外,20世纪30年代初期同样重要的考古工作是由郭宝钧主持,与河南古迹研究会联合开展的豫北地区一系列年代在两周时期的遗址的发掘。此时,浚县辛村已被揭露和发掘,而汲县山彪镇和辉县琉璃阁即将开始调查。顾立雅已经关注到前者,除了前往开封观摩出土器物之外,还得到与郭宝钧深入探讨的机会。辛村成为《中国之诞生》西周史写作的主要素材。

.jpg) 图源:视觉中国

图源:视觉中国

《中国之诞生》的另一种新史学特质体现在以“历史学”而非“汉学”的方式写作中国上古史上。顾立雅熟知中国传统文献,但是有意规避了《殷本纪》确立的叙事体系,而更多地依靠《诗经》等非正史文献、新见甲骨和金文文献以及考古发掘材料。商代部分以核心遗址大邑商破题,渐次展开生产、生活、社会、权力、战争、书写、信仰等内容。西周部分则按照政治、文学、社会、婚姻、家庭、生计、娱乐、宗教、法律等部分描述。在商史上,直到30余年之后,殷墟发掘的领导者李济在西雅图华盛顿大学讲学时才形成类似作品,以考古开始,继而分门别类讨论经济、装饰艺术、谱系和亲属关系、祭祀及体质人类学。而西周史的新史学范式写作出现得更晚。顾立雅可能面临材料不足的问题,也会夹杂学术草创时期常见的错漏,但即使在李济《安阳》或者许倬云《西周史》中也不可避免,而《中国之诞生》的开创之功不可否认。在顾立雅的笔下,“中国”不是特殊而孤立的文明形态,而是世界上重要的文明类型之一,是西方世界需要理解而且可以理解的。这在全书终章“天命”中表现得尤其淋漓尽致。这也使得《中国之诞生》频频被第二次世界大战之后兴起的全球史写作,以及晚至崔格尔的《理解早期文明》等比较研究征引。

《中国之诞生》能让今天的读者读起来仍然甘之若饴,得益于作者的写法。这是作者投入到更学术的《中国早期文明研究》的写作中的副产品,却具有超越汉学的影响力。写作《中国之诞生》时,以及在随后的学术生涯中,顾立雅对思想史和治理史更感兴趣,在《孔子:其人与神话》《中国治国之术的起源:西周》和《申不害:中国公元前4世纪的政治哲学家》中,可以看到梅光迪对他的更多影响;而在《中国之诞生》里,他则更受与学衡派针锋相对的学者群体的影响和帮助,甚至可以说,这就是新史学最好的作品之一。