最近,确诊超3000例的消息刷屏网络,许多网友直呼“这是什么新病毒?”其实,这种疾病早已在非洲、东南亚等地肆虐多年,如今借着蚊虫叮咬的“东风”,悄然逼近我们的生活。

“基孔肯雅”这个名字听起来陌生,但它其实是病毒界的“老熟人”。这个名字源自非洲斯瓦希里语,意为“弯曲”,形象描述了患者因剧烈关节痛而蜷缩身体的典型症状。

它有多可怕?

· 全球119个国家中招:从非洲到东南亚,再到美洲,基孔肯雅热的“版图”不断扩大。

· 传播速度惊人:比快2-3倍,潜伏期仅2-7天!

· 症状堪比“绞杀”:高烧+关节痛+皮疹,尤其是手腕、脚踝等小关节的疼痛,让人痛到无法活动。

基孔肯雅热的传播链很简单:人→蚊子→人。

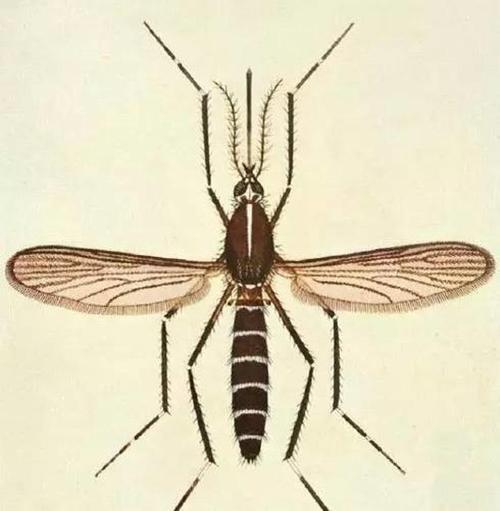

1. 伊蚊:病毒的“快递员”

· 埃及伊蚊和白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)是主要传播者,它们白天活动,尤其喜欢在上午7-9点和傍晚4-6点叮人。

· 病毒复制周期:蚊子叮咬感染者后,病毒在体内增殖10天,再通过叮咬健康人传播。

2. 积水:蚊子的“温床”

· 蚊子幼虫最爱的地方:家中的花瓶、轮胎、空调托盘、甚至宠物碗里的积水!

· 一次暴雨就能引爆疫情:南方雨季后,积水泛滥,蚊虫数量激增,成为疾病的“放大器”。

数据说话:

佛山市疾控中心发现,顺德区疫情高发区域的居民家中,80%存在积水未清理的情况。清除积水=切断传播链!

基孔肯雅热初期症状容易被误认为感冒或,但随着病情发展,它的“真面目”会逐渐显现。

1. 急性期:三联征+并发症

高烧:体温可达39℃,伴随寒战、头痛、恶心。

皮疹:发病2-5天后,躯干、四肢伸侧出现红斑或紫癜,手掌足底也常见。

关节痛:这是最典型的特征!手指、手腕、脚踝等小关节剧痛,甚至压迫时像被刀割一样。

严重并发症:极少数人会出现脑炎、心肌炎,甚至出血导致死亡。

2. 恢复期:关节痛可能“赖着不走”

短期缓解:多数人1-3周后症状消失。

长期后遗症:约20%的患者关节疼痛持续数月,甚至3年以上!有案例显示,一名患者因腕关节疼痛被误诊为类风湿性关节炎。

专家提醒:

如果出现发热+关节痛+皮疹,且近期去过疫情区,务必及时就医并告知医生!

.jpg)

当患者带着“类风湿关节炎”的诊断找到感染科时,往往已经错过最佳治疗窗口。三种常见误判场景:

1. 血常规陷阱:白细胞正常≠病毒感染,需结合淋巴细胞比例

2. 影像误判:X光显示关节正常,但MRI可见滑膜增生

3. 抗体迷惑:IgM抗体可能在感染后10天才出现

最新研发的RT-PCR检测能在发病1周内精准识别病毒RNA,但基层医院普及率不足。建议疑似患者同时做基孔肯雅热、登革热、寨卡病毒三项联检。

目前没有特效药,但科学护理能大幅缩短病程:

1. 退热止痛

· 药物:对乙酰氨基酚(扑热息痛)缓解发热和关节痛,避免使用阿司匹林以防出血。

· 物理降温:温水擦浴,头部冷敷,但禁用酒精降温。

2. 补液与休息

· 多喝水:防止脱水,尤其是发热期间。

· 卧床休息:减少关节负担,避免剧烈活动。

3. 重症管理

· 出血或脑炎:立即住院,接受输液、止血或抗炎治疗。

· 康复期护理:关节疼痛持续者,可尝试热敷、按摩或中医理疗。

目前没有疫苗和特效药,防蚊灭蚊是唯一出路!

1. 清积水:斩草除根!

家庭排查:定期检查花瓶、水缸、空调托盘、废旧轮胎等,清理积水。

社区行动:疏通排水沟,清理公共区域积水,比如垃圾桶、遮雨棚凹槽。

科学处理:储水容器加盖,或投放灭蚊幼剂(如苏云金杆菌)。

2. 防蚊叮咬:物理+化学防护

穿着:穿浅色长袖衣裤,减少皮肤暴露。

驱蚊:使用含避蚊胺、派卡瑞丁的驱蚊液,儿童和孕妇选择专用产品。

居家防护:安装纱窗纱门,睡觉挂蚊帐,使用电蚊拍或灭蚊灯。

特别提醒:

伊蚊白天叮咬,外出时务必做好防护!尤其是上午和傍晚的“黄金时间”。

3. 健康监测:早发现早治疗

疫区归来:14天内每日监测体温,若发热、关节痛或皮疹,立即就医。

儿童与老人:免疫力较弱人群需格外关注,出现症状及时送医。

基孔肯雅热虽然“来势汹汹”,但只要我们做到:清积水、防叮咬、早治疗,就能轻松避开它的“魔爪”。