机密文件随手交给保洁员,敏感项目在客厅随意讨论,核潜艇的核心数据在黑客面前暴露无遗——当国家的秘密从内部分裂开来,任何强固的国防墙壁都难以免于崩塌。

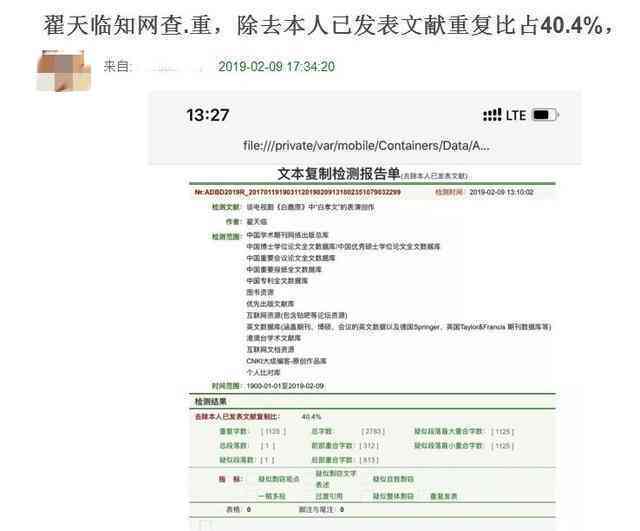

近年来,俄罗斯和美国都发生了重大机密泄露事件,而泄露的地点正是那些防守最严密的军事基地。这些事件为中国敲响了警钟:国家安全不可忽视,漏洞有时恰恰出现在内部。 中国政府近期发出警告,情报机构正在密切关注我国,外表光鲜的精英阶层,可能正是窃取机密的“内应”。这不仅是间谍活动的提醒,更是对国家安全的深刻反思。 当俄罗斯太平洋舰队的服务器遭遇攻击时,距离普京亲自出席“波扎尔斯基大公”号核潜艇服役仪式仅仅11天。这艘被寄予厚望的北风之神A级核潜艇,其机密的舱室布局、作战记录及人员职能等重要数据被乌克兰情报部门获取。乌方甚至公然展示了其中的部分文件首页,暗示泄露的资料远不止如此。 几乎与此同时,美国得克萨斯州的布利斯堡军事基地也爆发了机密泄露事件。22岁的美军士兵泰勒·亚当·李试图将M1A2主战坦克的机密数据提供给俄罗斯,以换取公民身份,结果被联邦调查局逮捕。这一连串事件揭示了一个无情的现实——军事机密往往是从内部开始瓦解的。 境外间谍机构在锁定目标时,偏爱那些拥有核心机密信息且有“突破口”的精英人才。2023年,国家安全部披露了侯某某间谍案件,这一案件堪称外部势力渗透的经典案例。侯某某是某国防军工集团的涉密人员,在美国访学期间,他结识了一位名为“雅各布”的自称为咨询顾问的人,实际上是美国情报机构的特工。这个策反过程宛如精心编排的剧本,雅各布通过学术交流打破了侯某某的心理防线,并以每次1000美元的诱惑获取军事机密。即使侯某某在2016年有机会摆脱控制,最终仍继续向四名美国情报人员传递机密资料。 这类案件并非个别现象。另一名伪装成慈善家的间谍梁某,也通过长期潜伏窃取机密。这些案例共同勾画出外部势力渗透的路径,通过海外机会锁定目标,再通过情感绑架软化立场,最终通过金钱诱惑让其“屈服”。 然而,除了精心策划的间谍活动,许多机密泄露事件还源于疏忽和无知。今年8月6日,国家保密局通报了三起泄密事件,揭示了部分新入职人员严重缺乏保密意识的问题。某事业单位的秘书职员贺某,将三本秘密级汇编书籍直接交给保洁员处理。这些本应销毁的资料最终被送到废品收购站,幸亏保密部门及时拦截,否则后果不堪设想。类似的事件还有某工程项目的机密文件被员工遗失在地铁口,导致文件永久丢失。这些看似低级的错误,实际上揭示了涉密单位在管理外部人员时的系统漏洞。 不少单位错误地认为“体制外人员不涉密”,因此对保密教育和管理松懈,导致保洁、物业等岗位成为信息泄露的薄弱环节。更有某涉密单位的保洁负责人段某,利用清扫办公室的机会,偷拍了三份涉密文件并出售给境外组织,非法获利13万元。 随着人工智能的普及,新的泄密风险也在悄然浮现。2025年7月,国家安全部披露了某科研机构研究人员小李的案例。为便于撰写报告,小李将核心数据输入了AI软件,导致机密信息泄露。技术泄密不仅来自主动使用,还来自被动的黑客入侵。8月7日,国家安全部披露了境外间谍使用新型攻击手段的案例。某商铺安装的智能摄像头,由于使用出厂默认密码,最终被境外黑客操控,实时拍摄港口动态。 数字化时代带来了前所未有的间谍威胁。无论是家用摄像头,工作电脑,还是AI工具和社交平台,任何一个环节都有可能成为泄密的突破口。个人的心理防线一旦松动,境外间谍便会抓住机会,进行深度渗透。 俄罗斯前总理卡西亚诺夫的转变轨迹尤为警示。从最初与普京政见分歧,到接受西方媒体采访批评俄罗斯政府,再到最后成为向西方提供俄北极军事部署及对华能源合作机密的“外国代理人”,这一切反映了境外间谍渗透的潜在风险。文化渗透更是其中一环,西方通过影视作品和社交媒体,潜移默化地影响了部分年轻精英的价值观,令他们对国家的认同感渐渐减弱。这种意识形态的松动,一旦遇到精准的策反,就可能演变为实际的背叛。 面对日益复杂的泄密风险,我国正在逐步构建全链条的防护体系,严格规范涉及国家秘密的每一环节。特别是在间谍活动防范上,需要警惕所有的隐秘威胁,包括身边看似不相关的人员。 在俄罗斯核潜艇泄密事件后,俄军方不得不全面检查内部人员,并加强网络安全防护。美国则在逮捕泄密士兵的当天,陆军反情报司令明确表示:“内部威胁一定会被追查到底。” 这些应对措施反映了当前全球反间谍工作的共同挑战——既要防范黑客,也要防范“家贼”。从一张朋友圈照片、一次保洁交接,到一次软件上传,任何细微的失误都可能导致国家安全的崩溃。在这个没有硝烟的战场上,真正的长城必须立足于每个人的保密意识和责任。