在承载着上海开埠记忆的洛克·外滩源百年历史建筑街区,两位背景迥异却同样深谙此地精髓的讲述者,引领着公众解读这片独特区域。

本期 RB FRIENDS 栏目邀请到了“City Talk & Walk”策划人——张丹青Reverie与“爷叔”Uncle Li ,他们正以一次次沉浸式漫步,为这片街区注入新的美学理解与人文温度。现在,就让我们随着他们一起来重新感受洛克·外滩源。

走进洛克·外滩源,仿佛翻开了一本三维立体的欧洲建筑史长卷。

位于起点的光陆大楼,是外滩源中最具代表性的 Art Deco 现代装饰艺术风格建筑。建筑外立面呈扇形展开,每一层都嵌有几何图形装饰,顶部则设有两座极具辨识度的扁塔楼,呈现出摩登与流线型并存的视觉张力。昔日的影像常以对面的百老汇大厦(今上海大厦)为取景点,而光陆大楼则被视为城市天际线的重要轴心,其历史地位可见一斑。

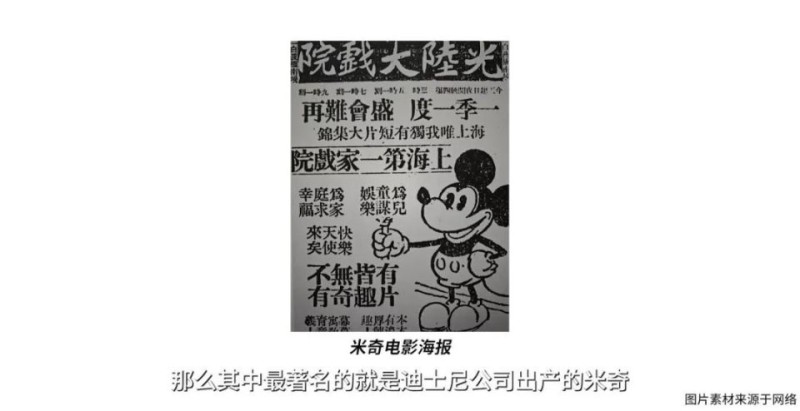

声名远播的“光陆大戏院”,是中国首家配备先进空调与净化设备的影院。1931年,中国第一部有声电影《歌女红牡丹》在此首映,由中国及亚洲首位“电影皇后”胡蝶主演。这里还曾放映迪士尼公司的米奇动画片,鲁迅先生亦于1933-34年间携家人多次光顾观影。

出自上海著名犹太裔建筑师邬达克之手的真光大楼与广学大楼,一同构成了 U 字型的“姐妹楼”,在 Art Deco 的基础上融合了哥特复兴式的垂直感与装饰细节。

真光大楼八楼的办公室,正是邬达克构思国际饭店、大光明电影院、“绿房子”(吴同文住宅)及汾阳路“小白宫”等杰作的摇篮。民国时期,此地称“城中区”,孕育了中国最早的商学院之一——上海商学院,其毕业生多成为上海金融业中坚力量,声名显赫。

广学大楼不仅是邬达克建筑群的一部分,更承载着思想启蒙的火种。19世纪,英国传教士李提摩太正是在此地的《万国公报》中首次将“马克思”、“资本论”介绍给中国读者。建筑之下,是思想的萌芽与传播。

毗邻兰心大楼与真光大楼的香港路,虽不足300米,却堪称“一条香港路,半部上海经济史”。作为上海金融与经济的发源地之一,它见证了改革开放后中国第一家民营企业、第一支蓝筹股、第一家中外合资公司的诞生,上海商学院(首所民办高校)亦扎根于此。

往街区的深处走,通体纯白的哈密大楼体现了18至19世纪盛行的新古典主义风格(Neoclassicism),以三段式布局呈现对称与比例之美,也成为圆明园街区中极具识别度的视觉符号之一。

圆明园公寓则以都市城堡般的形象呈现,它正面结构对称,两侧竖立着圆筒形塔楼,形制源自英国建筑师 Norman Shaw 对17世纪英伦民居的复兴式探索,体现了自由而不失精致的居住理念。

众安·美丰大楼以清水红砖砌筑而成,高达60米,是洛克·外滩源中最为高耸的存在,也是上海首个采用“结构换胆”手法改造的历史建筑案例——原有三四层的老楼,被钢筋混凝土“托举”至新高度,在保留历史外壳的同时实现了现代空间的重塑。

“融合”与“起源”是洛克·外滩源最具代表性的关键词:这里不仅是建筑风格的交汇点,更是上海开埠后面向世界开放的起点。当向海外观众介绍外滩源时,这片街区常被视作理解上海近代史与城市精神的绝佳切入口。